Il lungo addio di Barack Obama è cominciato. L’America gli sceglie un successore. Ma lo fa nel caos. La campagna presidenziale più anomala della storia americana entra nel vivo da questo lunedì con il primo test delle primarie, in realtà sotto forma di “caucus”, nello Stato dell’Iowa. E’ un processo lungo visto che l’Election Day arriva solo il primo martedì di novembre, come da consuetudine. E l’insediamento del nuovo presidente è fissato al gennaio 2017.

Ma la gara per la nomination, che segue regole fissate Stato per Stato dai due partiti – e quest’anno potrebbe vedere l’arrivo di un terzo candidato indipendente – si presenta incerta, sconcertante, o perfino inquietante. Ancora nell’estate scorsa la “saggezza convenzionale”, o il conformismo dei cosiddetti esperti, avevano imposto come tema dominante quello delle successioni dinastiche. Magari per criticarlo come una decadenza della democrazia americana. Ma dando quasi per scontato che la sfida finale sarebbe stata tra una ex First Lady ed un figlio e fratello di presidenti.

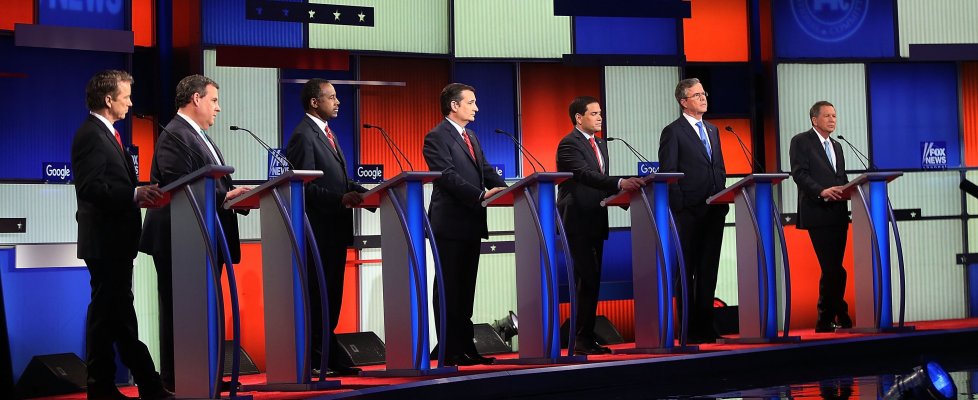

E’ sul fronte repubblicano che le previsioni si sono rivelate più inattendibili. Jeb Bush arranca in fondo a un plotone di candidati minori con percentuali irrisorie nei sondaggi. Ma anche tra i democratici nulla sta andando come previsto. Hillary Clinton ha un vantaggio a livello nazionale, peraltro in calo costante da mesi; è in difficoltà o già data per perdente nei test iniziali: Iowa e New Hampshire.

Il fenomeno del momento si chiama ovviamente Donald Trump. Alcuni osservatori di qui lo hanno chiamato il Berlusconi d’America ma i paragoni sono fuorvianti. Trump è più piccolo come imprenditore; è molto più estremista come politico. In comune c’è solo la rivendicazione orgogliosa della propria carriera di businessman. Che nel caso di Trump diventa lo slogan dominante, la risposta a tutti i problemi. Che lo s’interroghi sulla Cina o sull’Iran, sullo Stato islamico o sul Congresso, la sua risposta monocorde è sempre quella: io risolverò i problemi perché so fare gli affari, so come si chiude un negoziato, so intimidire l’interlocutore, so sbattere il pugno sul tavolo. Rifarò un’America grande. Fidatevi. Sulla parola.

Le rare volte in cui diventa appena un po’ specifico, “spara” delle enormità: costruirà un Muro gigantesco ai confini del Messico facendolo pagare al governo messicano; deporterà dall’altra parte 11 milioni di immigrati irregolari; chiuderà le frontiere all’ingresso degli islamici. E più le spara grosse, più sale nei sondaggi. Il paradosso lo ha catturato lui stesso con una delle sue battute più significative: “Potrei pure mettermi a sparare sulla Quinta Strada di New York, e salirei ancora nei sondaggi”.

Usa 2016, Trump: “Potrei sparare a qualcuno e non perdere elettori”

Nell’Iowa per la prima volta sarà un vero voto, non un sondaggio, a dire quanto sia forte Trump presso la base repubblicana. Le ultime settimane hanno riservato delle sorprese: verso il magnate immobiliare newyorchese, malgrado i tre matrimoni, sembrano essersi spostate anche delle fasce della destra religiosa come gli evangelici.

Dietro di lui l’inseguitore che più si avvicina nei sondaggi è Ted Cruz, senatore del Texas di origini cubane: nella sostanza può essere perfino più estremista di Trump. L’establishment repubblicano lo odia perfino più di Trump perché Cruz ha la fama del traditore: nella sua carriera ha spesso usato i suoi compagni di partito per poi rivoltarglisi contro. Dietro c’è Marco Rubio, un altro giovane senatore di origini cubane, che era considerato la versione più giovane e presentabile di Jeb Bush, ma ha cominciato a inseguire Trump e Cruz a destra.

Colpisce la frantumazione dei moderati, quasi che non ci sia più spazio per loro nel partito che fu di Abraham Lincoln, Ted Roosevelt, Dwight Eisenhower. In parte è la logica delle primarie, dove va a votare una minoranza: solitamente l’elettorato più motivato è anche il più radicale. Ma la deriva verso destra dei repubblicani sembra avere raggiunto degli estremi.

Usa 2016, Trump diserta il dibattito tv. “Con me non si gioca”

Qualcosa di simile sta accadendo anche a sinistra, sia pure in forme meno devastanti. I segni di debolezza di Hillary Clinton in parte erano prevedibili: non è mai stata simpatica, non ha mai avuto carisma, e si porta dietro un bagaglio ingombrante. In un’epoca in cui i politici di professione sono screditati, lei è un bersaglio ideale: “studia” per la Casa Bianca da una vita. Più degli scandali molto politici che la destra continua a cavalcare contro di lei, è l’intera macchina politica della famiglia Clinton ad essere “scandalosa”: per la sua raccolta di fondi, che crea reti di alleanze con il mondo della finanza.

Era giusto quindi che la sfida alla Clinton venisse da sinistra. Ma pochi s’aspettavano che potesse competere seriamente un personaggio come Bernie Sanders. La lista delle cose che lo rendono… improbabile è lunga. Il senatore del Vermont è ancora più anziano della Clinton. Non è mai stato iscritto al partito democratico. Si è auto-definito con orgoglio “un socialista”, parola che in America non evoca la socialdemocrazia scandinava bensì l’Unione sovietica. Sarebbe anche il primo presidente ebreo.

Questo identikit poteva farne un personaggio più simile a Ralph Nader, candidato dei Verdi che nel 2000 raccolse lo 0,4% dei voti (ma contribuì a portare George W. Bush alla Casa Bianca). Invece eccolo lì che sale nei sondaggi e potrebbe mettere a segno dei “colpi” clamorosi in Iowa e soprattutto New Hampshire.

Usa: Sanders, lo sfidante di Hillary che attacca Wall Street e piace ai ‘millennials’

Spiegare la campagna elettorale più strana della storia contemporanea degli Stati Uniti, deve chiamare in causa anche Obama. Il presidente in carica ha governato il paese in una fase di ripresa economica innegabile: siamo al settimo anno consecutivo di crescita, con 15 milioni di posti di lavoro creati, e un tasso di disoccupazione dimezzato. Eppure di questo non gli viene dato atto. Nei sondaggi la soddisfazione verso Obama è minoritaria. Una percentuale prevalente di americani ritiene che il paese sia “sulla cattiva strada”.

A destra pesa certamente un fattore-razzismo che Trump interpreta meglio di altri: da quando c’è un afroamericano alla Casa Bianca un pezzo di America bianca ha visto il presidente come un nemico, un usurpatore, e freme per “riprendersi il paese”. In più la recrudescenza del terrorismo islamista ha acutizzato la paura dell’Altro, fondendosi con le critiche alla politica estera di Obama cui si imputa un generale indebolimento dell’America nel mondo.

A sinistra l’azione del presidente non è considerata abbastanza incisiva contro Wall Street, non ha ridotto le diseguaglianze sociali. Destra e sinistra hanno un’insoddisfazione comune verso il tramonto dell’American Dream: un vasto ceto medio è bloccato da decenni, senza prospettive di ascesa sociale, con redditi stagnanti, aspettative discendenti per l’avvenire dei figli. Tutto si salda con una frustrazione verso i politici di professione. L’esperienza e la competenza diventano degli handicap. Donde il successo di un outsider come Trump. O di chi usa un linguaggio talmente “alieno” – vedi il “socialismo” da Sanders – che appare come un outsider pur avendo fatto politica tutta la vita.

Tutto questo può preludere ad ogni sorta di sorprese. A pochi giorni dall’Iowa, gli scenari prevalenti indicano una lunga stagione di primarie. In epoche più normali, potevano bastare pochi test per designare il favorito. Fu così in campo repubblicano nel 2012 con Mitt Romney. Quest’anno i più ottimisti pensano che bisognerà attraversare molti Stati Usa, aspettare molti Supermartedì, forse arrivare fino alla primavera per avere un verdetto.

Dopo uno Stato agricolo come l’Iowa, ed uno del New England come il New Hamsphire, a metà febbraio il Nevada darà un piccolo assaggio dell’Ovest dove pesano molto gli ispanici, e la South Carolina darà la parola a un elettorato del profondo Sud (con molti neri tra i democratici). Il primo marzo ci saranno tra gli altri il Texas (il più grosso serbatoio di voti repubblicani) e il Massachusetts che per il liberal rimane la patria dei Kennedy. A metà marzo la Florida, “ago della bilancia” per eccellenza.

Sarebbe davvero eccezionale dover arrivare anche ai mega-Stati come New York (19 aprile) o addirittura la California (7 giugno) che tradizionalmente non contano quasi nulla, per la perversa logica di un calendario storico che li ha collocati in fondo alla lista delle primarie. Ma quest’anno tutto è possibile, si direbbe. Sul fronte democratico il clan dei Clinton comincia a temere un bis del 2008, quando la favoritissima crollò davanti al giovane Obama. Tra i repubblicani c’è uno scenario ancora più clamoroso: che si arrivi alla convention di luglio senza un chiaro vincitore. Il che darebbe luogo a grandi manovre, mercanteggiamenti di delegati, rilanciando il ruolo dell’establishment.

Ai primi di marzo dovrebbe prendere una decisione Michael Bloomberg, l’ex sindaco di New York che sta meditando la possibilità di candidarsi come indipendente. La presenza di un terzo nome sulla lista finale di novembre, può alterare tutte le dinamiche elettorali.